廿六座 問題公屋

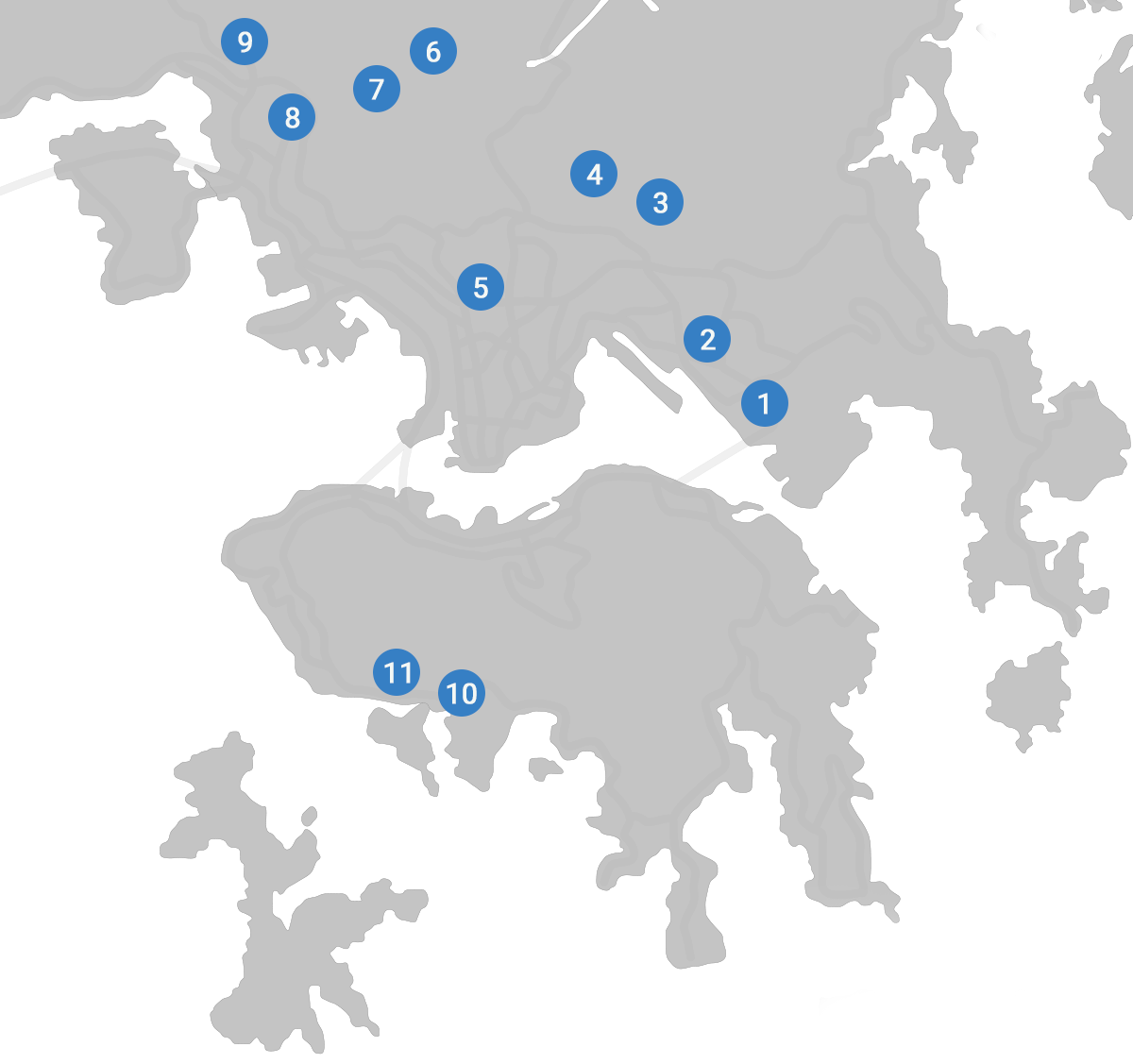

需要馬上清拆的廿六座公屋,屬於房署設計的第一、二型徙置大厦,這些大厦原屬「應急」性質,設備簡陋,一般樓高六至七層。廿六座公屋的其中九座位於新界,十五座位於九龍,兩座位於香港。廿六座公屋的位置及名稱見左圖。

1

藍田邨

十二座、十三座及十七座

2

秀茂坪邨

廿六座

3

慈民邨

六十一至六十五座

4

慈愛邨

四十座

5

白田邨

十四至十六座

6

石籬邨

四座及六座

7

葵興邨

三至五座

8

葵芳邨

八至十一座

9

葵盛東邨

十八座及二十座

10

黃竹坑村

九座

11

石排灣邨

二座