第六章

起訴過程

被告全程極不合作

馬路追逐戰之後,雖然成功將被告拘捕,但在廉署總部大樓,又有另一場角力上演!

首先是語言問題。被告被捕後極不合作,雖然懂廣東話,但全程裝作不會說、聽不懂,拒絕與廉署人員溝通。

而由於印度有兩大語言,包括印地語(Hindi)及印度旁遮普語(Punjabi)。被告指自己懂的是印地語,與當天同行的合資格法庭翻譯員所使用的印度旁遮普語不同,故此被告表示不能理解調查員的說話。要花上一段時間,才能成功與被告溝通及問話。

調查員其後安排兩位投訴人進行認人程序,被告可在廉署安排的人士中,自行選出 7 位,連同自己一起讓投訴人確認。但在安排認人的程序中,被告繼續採取不合作態度,多次提出反對——第一次指調查員安排供證人辨認的人士不全是印度裔,與管工的種族不同,第二次則指自己的髮色較金,與找來的印度裔人士髮色不同……

由於管工不同意與調查員安排的人士一起進行認人程序,最後只得讓投訴人以照片認人。

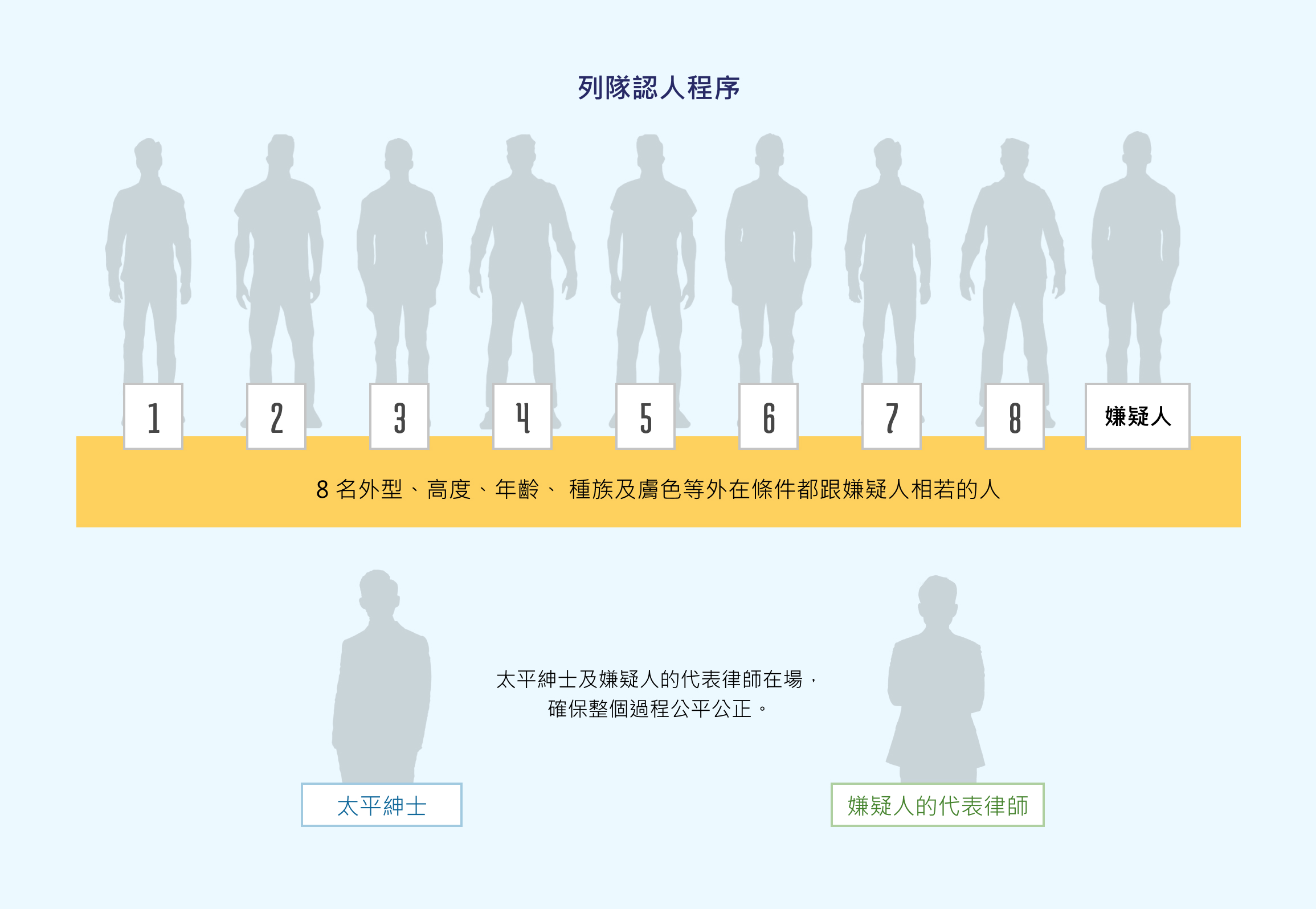

列隊認人程序(identification parade)中,廉署會另找其他外型、高度、年齡、種族及膚色等外在條件都跟嫌疑人相若的人,與嫌疑人一起共 9 名人士,於列隊認人室中供證人辨認,證人更可要求他們發出聲音作分辨。

每次進行列隊認人程序時,都會有太平紳士及嫌疑人的代表律師在場,確保整個過程公平公正。而認人程序的用意,是讓證人亦能在嚴謹透明的條件下認出嫌疑人,避免無辜的人入罪。

就相關認人程序的進行方式,嫌疑人及其律師有權作出兩次合理反對——例如認為另外幾位人士與嫌疑人的外貌或種族有明顯分別、被安排的企位較顯著等。負責的廉署人員會書面紀錄有關反對要求,並盡力採取補救措施。而整個認人程序都會被錄影作為紀錄。

是次案件中,由於管工認為其他 7 位人士與自己外型特徵有差距,極力反對進行列隊認人程序,故最後唯有用照片代替。程序與列隊認人相若,調查員會提供包括嫌疑人在內的 12 張照片,予投訴人認人。普遍來說,單憑照片認人的公平性及準確性,都會較列隊認人程序低。

認人程序是在廉署總部大樓的列隊認人室中進行,而廉署是香港第一個使用單面反光認人設施的執法機構。

參與認人程序時,投訴人往往會擔心自己有可能被嫌疑人認出,繼而受到報復,影響人身安全。為鼓勵證人親身辨認疑犯,並消除他們的疑慮,廉署的列隊認人室中都配以單面反光鏡,保障證人的身分絕不會被洩露。證人及嫌疑人亦被安排用不同通道進入廉署大樓,進一步確保證人身分「密密實實」。